今回は真面目な鍼灸の話です。

私は、初診の患者さんの治療の際に必ず聞くことが3つあります。

患者さんの「睡眠、食事、便通」の状態についてです。

来院される理由となる訴える症状と関係ないようですが、この3つの状態が人体の生理機能と密接に関係し影響しています。

睡眠、食事、便通が乱れていれば治療で整えることをしていきます。

乱れが整っていくと主訴も改善傾向へと向かいます。

3つが乱れていて、どのように整えていくのか、治療に結び付けていくかにふれます。

今回は、3つ目の便通(大便)についてお話したいと思います。

ここでいう便通の乱れは、軟便と便秘とします。

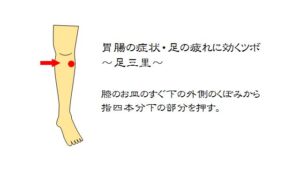

軟便、下痢気味の状態ですと身体が冷えている可能性があります。

下痢をしているときは、冷たい飲み物やアイスなどの冷たい食べ物は控えると思います。

冷えをまず検討します。

脈診で身体の寒熱の状態を確認し、冷えの脈であれば身体を冷やすような施術は行いません。

例えば、鍼を多く刺したりすると、症状が悪化することがあります。

お灸などで身体を温める治療を優先します。

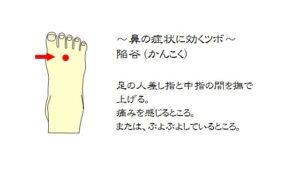

例外として、食中毒などの症状は下痢を止めると細菌やウイルスが身体に残るので下痢を止めると治りが遅くなります。

食中毒の際に使う「ツボ」を検討したりします。

余談となりますが昔、ドイツのベルリンで「アイスバイン」という肉料理を食べて食中毒を起こし嘔吐、下痢、高熱をだしたことがあります。

鍼灸師になる前でしたが、振り返ると当時の症状であれば下痢は止めない方がよいと思います。

アイスバインの食中毒以来、生肉は苦手でウェルダンの状態で、十分に火を通さないと食べられなくなりました。

生ハムも苦手です。

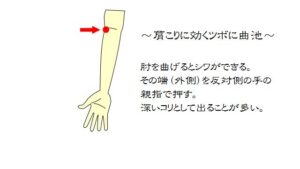

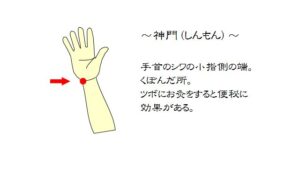

逆に、便秘気味の状態ですと身体に熱をもっていることがあります。

便秘のときは、意外とのどが渇いたり、水分をとりたくなることがあります。

身体の熱を考慮します。

なお東洋医学において、ここでいう熱は体温計で計る体温とは少し異なります。

やはり脈診で身体の熱を確認し、熱の脈であれば身体に熱を与えるような施術は行いません。

例えば、体幹に鍼と灸を使う施術の「灸頭鍼」などを行うと症状が悪化します。

実際には便通の乱れだけでなく、便秘の症状があるときは睡眠不足が関係していたりします。

便通と睡眠をケアしていかなくてはなりません。

専門的には「陰虚内熱」の証となり、複合的に考えながら鍼と灸を使い分けて治療をしていきます。

睡眠、食事、便通は主に自律神経の副交感神経が関係しています。

鍼と灸は自律神経を整える効果がありますので、鍼灸治療は理にかなっているかと思います。

以上、このような睡眠、食事、便通という3つの考え方や治療への応用は鍼灸学校で学んだものではありませんし、私が発見したことでもありません。

昔、師匠の村田先生の治療をみていたとき、何冊ものノートに先生の治療を記録に残していました。

なぜ先生は3つのことを必ず聞いているのかについて、何年か後に気がつきました。